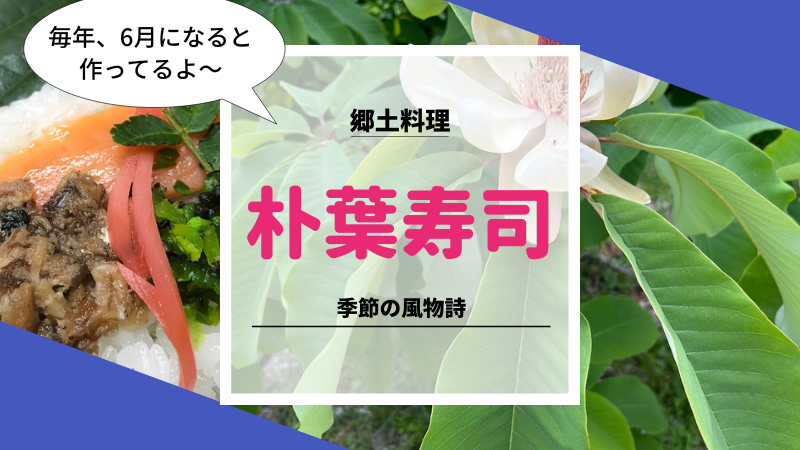

6月になると朴葉が大きくなり青々してきます。

6月の朴葉は黄緑色で柔らかいです。その時期にその年、初めての朴葉寿司を作ります。

昔は6月5日に作っていました。

寒い地方ですので、5月5日が端午の節句ではなく1か月後の6月5日が端午の節句となり、初朴葉寿司を作ります。一緒に朴葉餅も作ります。

子供も家にいないので、最近は子供達が帰省するタイミングで作ります。娘が帰省した時に1度目、息子が帰省した時に2度目を作りました。後は、その年により変わりますが、最終は9月の20前後の稲刈りの時期にです。

昨年、主人が木をかなり大胆に剪定したからでしょうか、今年の朴葉は大きいです。しかも6月の朴葉は柔らかくて色も奇麗なんです。傷もなく本当に良い朴葉です。でも、月日と共に劣化します。

雹や霰などで穴が空いたり、虫が食んだりしてどんどん、傷んできます。そして葉も硬くなり濃い緑色へと変化していきます。

朴葉寿司って作るのも面倒だし具材を買わないといけないので、安いお寿司ではないです。下ごしらえの時間も考えると、なかなか大変です。

だから、私は自分の子供達が帰省するタイミングで作るんです。季節の食べ物ですので、一年に1回、2回は食べられるように作っています。

お寿司なので、作った日はもちろん、翌日も食べます。

まあ、我が家は2日間で食べられる数を作るようにしています。

家によっては(年配の方)は1升にこだわり、1升作るようです。そして、重い重しをして数日間食べていたと聞きます。今は分かりませんが、昔はそうやって食べた御馳走だったのでしょうね。

重しをして日持ちを長くしたのは、昔の人の知恵ですね。

朴葉寿司の具材ですが地域により異なります。

私の実家の方では、細かいシャケの混ぜ寿司です。混ぜ寿司は作るのは比較的、簡単なんですが酢飯の味で良し悪しが決まるので難しくもあります。

今は市販の酢飯用の酢がありますので、ご飯を炊くときの水加減さえ間違わなければ、美味しくはできます。

わが家は、大きな魚はシャケと酢鯖です。シャケは一晩酢につけておきます。

そして鯖缶を甘辛く炊いたものは必ず入れます。その他に、緑の漬物、紅ショウガ、しいたけ、しぐれやあさり、キャラブキとなります。

鯖缶の代わりにシーチキンを入れたり、錦糸卵をのせたり、さやえんどうの炊いたのをのせる家もあります。具材は割と自由ですね。朴葉寿司とお吸い物やみそ汁で一食が住みますので留守にするときなどは重宝します。

最初に酢飯をのせて並べます。

次は大きな切り身を1切れのせます。

その後は適当に具材をのせていきます。

バランスは考えながらのせていくと、奇麗に仕上がります。

最後に彩で紅ショウガをのせて出来上がります。

半分に折り曲げてこのまま置きます。

この地方は、屋内の広い家が多いです。そして朴葉の木が植えられている家庭がほとんどなんです。

郷土料理ですからね。

山にも多く生殖しています。

朴葉は朴の木の葉のことをいいます。

朴の木は放置すると、ドンドン上に伸びて大きな木となります。朴葉がとりやすいように、上に伸びず横に広がるように11月頃に切り落としています。

昨年はしっかり剪定したので、凄く良い方葉はできました。

飛騨高山の郷土料理の朴葉味噌は、この朴葉に味噌がのったものです。

秋になると葉が落ちて茶色になります。朴葉というと茶色の葉のイメージが強いのは、朴葉味噌の朴葉が茶色だからでしょうかね。

朴葉は昔から重宝され、お皿代わりに使われていたようです。

朴の葉には殺菌作用や防カビ効果があると言われています。そのため、田植えや稲刈りの農作業の忙しい時期に重宝していたと義母から聞きました。

今は田植え機や稲刈り機を使いますので一日で終わるのですが、米作りを手作業で行っていた時期は朴葉寿司を田んぼのあぜで食べながら作業していたんですね。こちらの地方の季節の風物詩の一つとなっています。

その土地の季節の食べ物を食すことで健康な身体を作れます。朴葉は6月から使えるくらいの大きさになりますが、秋には使える葉は数える程になります。6月から9月まで限定の食べ物ですので季節を感じることができます。わが家の近くの川では鮎釣りもできます。朴葉寿司と鮎の塩焼きを食べると夏がくるな~と感じることができます。50代も後半になり、後15年くらいは、まだまだ朴葉寿司を作れるだろうと想像しながら、郷土料理の朴葉寿司を楽しんでいます。

のっぽとチビ

のっぽとチビ